【地理枢纽的战略定位】

作为中国西部通关历史最长、综合运量最大的陆路口岸,霍尔果斯口岸位于新疆伊犁哈萨克自治州,东经80°29′,北纬44°14′,地处312国道终点。其地理优势体现为"三点交汇"特征:

自然地理:北依天山支脉别珍套山,南临伊犁河谷,形成天然隘口

政治地理:距哈萨克斯坦阿拉木图市378公里,距中亚经济中心奇姆肯特市仅280公里

交通地理:新亚欧大陆桥中国段西端,衔接陇海-兰新铁路与哈萨克斯坦宽轨铁路网

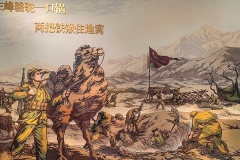

【百年口岸的时空演进】

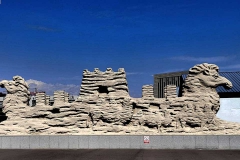

驼队时代(1881-1950) 清光绪七年(1881)《中俄改订条约》正式确立通商权,成为继恰克图之后第二大中俄陆路商埠。鼎盛时期年过境骆驼达20万峰,俄商洋行设32处货栈,交易茶叶、瓷器与皮毛。现口岸博物馆藏有1907年俄国海关签发的"运茶专照",记载单批运输砖茶1200箱的贸易记录。

边境沉寂(1950-1983) 受国际环境影响,口岸贸易额从1950年的1.3亿卢布锐减至1962年的不足百万。现存中苏界碑(324号)见证1962年边境事件后关闭的特殊历史时期。

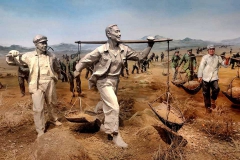

现代复兴(1983-今) 1983年恢复通关,1992年开通国际班车,2006年中哈铁路接轨,2014年建成全球首个跨境自贸区。2022年口岸过货量达4019.7万吨,同比增长15.3%,占新疆口岸总量的53.6%。

【基础设施的工程突破】

铁路:12条宽准轨换装线,日均换装能力9.2万吨,中欧班列最短通关时间压缩至5.8小时

公路:8进8出智能卡口,H986大型查验设备实现货车"秒级通关"

管道:中亚天然气管道A/B/C线在此入境,年输气能力达550亿立方米

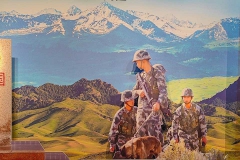

跨境合作中心 世界首个跨境自贸区(5.28平方公里),采用"一线放开、二线管住"监管模式。中哈连接通道采用双鱼骨形动线设计,日均验放旅客1.2万人次。区内"空中陆港"项目实现"云报关"系统与22国海关数据对接。

【制度创新的政策矩阵】

特殊经济政策,企业所得税"五免五减半"优惠,8000元人民币免税购物额度,跨境人民币创新业务试点,贸易便利化措施

"界桥交接"模式:中哈货车在界桥交换挂车,减少司机跨境

"铁路快通"系统:班列舱单电子传输,全程运行时间节省3-5天

"甩挂运输"试点:日均处理能力提升至400辆次

【经济走廊的驱动效应】产业集聚效应 口岸周边形成"一区四园"布局:

合作中心免税购物区(入驻商户3500家)

配套区整车进口产业园(年拆解能力5万辆)

国际物流园(仓储面积120万平方米)

农产品深加工园(年处理哈萨克斯坦小麦50万吨)

装备制造园(三一重工等企业入驻)

中欧班列枢纽 2023年通行班列7062列,占全国总量24.3%。创新"集拼集运"模式使班列装载率从50%提升至95%,开行"跨境电商专列""冷链专列"等特色班列17种。

【人文交流的跨界实践】

教育合作 中哈霍尔果斯国际边境合作中心内设中亚大学分校,实施"2+2"联合培养模式,累计培养跨境电商人才1700余名。

医疗共享 跨境远程医疗系统连接伊犁州友谊医院与哈萨克斯坦阿拉木图州立医院,完成跨国会诊632例,建成中药材出口基地(年出口甘草、麻黄等药材1.2万吨)。

文化融合 "中哈文化周"连续举办9届,口岸国际会展中心年均举办商贸论坛27场。跨境旅游"三日免签"政策实施后,2023年接待中亚游客42万人次。

【数字口岸的智慧转型】

区块链应用 "数字口岸"平台实现报关、物流、支付数据上链,单票货物通关时间压缩至15分钟。2023年上链企业达1.7万家,存证数据490万条。

物联网体系 部署5G基站38个,安装智能传感器4200个,对冷链集装箱实现全程温控监测。跨境包裹配备RFID电子标签,溯源准确率达99.6%。

人工智能监管 智能审图系统实现CT机"先期机检",查获夹藏走私案件准确率提升40%。跨境货车使用AI预检系统,日均验放量提升至1800辆次。

这座承载着古丝路记忆的现代口岸,正通过制度创新与技术变革,重塑亚欧大陆的贸易版图。从19世纪的茶马古道到21世纪的数字丝路,霍尔果斯见证着中国对外开放的维度升级,其"双西公路"(中国西部-西欧)全线贯通后,将实现连云港至圣彼得堡的全程高速联通,构建起横贯亚欧的陆海新通道。